La formation de notre système solaire au bout des doigts

- Détails

Ce que les échantillons de Bennu nous révèlent.

Le 24 septembre 2023, la mission OSIRIS-REx de la NASA a ramené sur Terre 121,6 grammes d’échantillons de l’astéroïde Bennu, un corps primitif riche en eau et en composés organiques. Véritable capsule temporelle, ce matériau offre une occasion unique d’explorer les conditions qui régnaient dans la nébuleuse solaire il y a plus de 4,5 milliards d’années. Leurs analyses ont déjà révélé des informations inédites sur l’histoire géochimique de Bennu et sur les premiers stades de la formation du système solaire.

Ces recherches, publiées dans Nature Geoscience les 22 août et 11 septembre 2025, ont été menées par une équipe internationale impliquant des scientifiques d’Université Côte d’Azur et du CNRS notamment du laboratoire Joseph-Louis Lagrange (CNRS/Observatoire de la Côte d’Azur/Université Côte d’Azur) du Centre de recherche sur l'hétéroepitaxie et ses applications (CNRS/ Université Côte d’Azur). Elles soulignent le rôle majeur des fluides dans l’évolution de l’astéroïde, apportant des indices essentiels sur les conditions ayant pu conduire à la synthèse de molécules organiques prébiotiques.

L’équipe internationale a la charge de la caractérisation détaillée des échantillons de Bennu. Les analyses minéralogiques, effectuées à l'aide de microscopie électronique et de diffraction des rayons X, révèlent que les échantillons sont principalement composés de silicates hydratés à l'échelle nanométrique, comme la serpentine et la saponite. Ces minéraux sont parsemés de sulfures de fer, de magnétite et de carbonates.

Les scientifiques, grâce notamment aux études de cathodoluminescence portées par les équipes niçoises, ont découvert des indices montrant que ces minéraux ont été altérés par un fluide aqueux qui a évolué au fil du temps d'un pH neutre à alcalin. Ce processus a provoqué la dissolution de certains minéraux et la re-précipitation de nouveaux aux environs de 20-30 °C, des conditions similaires à celles observées sur l'astéroïde Ryugu (un autre astéroïde primitif échantillonné par la mission Hayabusa2 de la JAXA) et dans les météorites primitives carbonées de type Ivuna (CI).

Ces découvertes, combinées à d'autres résultats publiés, confirment que des corps célestes comme Bennu étaient riches en fluides aqueux peu après leur formation, offrant des indices cruciaux sur les conditions qui ont pu mener à la synthèse de molécules organiques prébiotiques. En définitive, ces missions de retour d'échantillons et les analyses microscopiques qu'elles permettent sont inestimables. Elles nous offrent une compréhension profonde des astéroïdes, ces "briques" élémentaires qui ont finalement contribué à la formation de la Terre et, peut-être, à l’émergence de la vie.

Contacts chercheurs

Guy Libourel, enseignant-chercheur d’Université Côte d’Azur au laboratoire Joseph-Louis Lagrange (Observatoire de la Côte d’Azur ,Université Côte d’Azur, CNRS), libou@oca.eu, Co-I OSIRIS-REx et coordinateur géographique (France-Europe)

Marc Portail, ingénieur de recherche du CNRS au CRHEA (Université Côte d’Azur, CNRS), Marc.Portail@crhea.cnrs.fr

G.L & M.P remercient le CNES, l’ANR, Université Côte d’Azur et la fédération Doeblin pour leurs soutiens financiers.

Pour en savoir plus

Bennu up close and mineralogical. Nat. Geosci. 18, 811 (2025). https://do>i.org/10.1038/s41561-025-01799-w

Mineralogical evidence for hydrothermal alteration of Bennu samples. Zega, T.J., McCoy, T.J., Russell, S.S. et al. Nat. Geosci.18, 832–839 (2025). https://doi.org/10.1038/s41561-025-01741-0

Composition of asteroid Bennu transformed by aqueous alteration. Nat. Geosci. 18, 819–820 (2025). https://doi.org/10.1038/s41561-025-01765-6

Contacts presse

Delphine SANFILIPPO | Responsable relations presse | Direction Communication & Marque-Université Côte d’Azur | com.presse@univ-cotedazur.fr

Margaux ARAV | Responsable du service communication | Observatoire de la Côte d’Azur | comoca@oca.eu & margaux.arav@oca.eu

Presse CNRS | 01 44 96 51 51 | presse@cnrs.fr

Patrick Michel élu membre à l’Académie Internationale d’Astronautique

- Détails

En Juin 2025, Patrick Michel, astrophysicien et planétologue CNRS à l’Observatoire de la Côte d’Azur, a été élu membre à l’Académie Internationale d’Astronautique.

Patrick Michel, directeur de recherche Classe Exceptionnelle au CNRS au laboratoire Lagrange de l’Observatoire de la Côte d’Azur/Université Côte d’Azur, a été élu Membre de l’Académie Internationale d’Astronautique (IAA en anglais). Cette distinction prestigieuse vient reconnaître son engagement dans le domaine de l’astronautique et des sciences planétaires ainsi que ses responsabilités dans les missions spatiales.

En particulier, Patrick Michel a la responsabilité scientifique de la mission spatiale de défense planétaire Hera de l’Agence Spatiale Européenne (ESA), qui contribue au premier test de déviation d’astéroïde avec la mission DART de la NASA et la co-responsabilité de la mission RAMSES de l’ESA, dont l’objectif est de rendre visite en 2029 à l’astéroïde Apophis et dont l’approbation formelle par les Etats Membres de l’ESA est attendue en Novembre 2025 pour un lancement en 2028. Il est aussi responsable scientifique français de l’astromobile IDEFIX, développé par le CNES et le DLR Allemand, qui sera déployé sur Phobos, la plus grosse lune de Mars, par la mission japonaise MMX de la JAXA dont le lancement est prévu en Octobre 2026. Son élection à l’Académie Internationale d’Astronautique souligne l’importance de ses contributions à la recherche spatiale et à la coopération internationale, et renforce la visibilité de la communauté scientifique française dédiée à la défense planétaire sur la scène mondiale.

L’Académie Internationale d’Astronautique a été fondée par Theodore von Kármán en 1960. Elle s’emploie à favoriser la coopération internationale, le partage des connaissances, l’innovation et la sensibilisation éducative afin de soutenir l’utilisation pacifique et durable de l’espace au bénéfice de toute l’humanité. Elle s’emploie aussi à reconnaître les personnalités qui se sont distinguées dans une branche connexe de la science ou de la technologie. Elle travaille en étroite collaboration avec la Fédération internationale d'astronautique et les agences spatiales nationales et internationales. Elle publie la revue Acta Astronautica.

Disques stellaires nucléaires

- Détails

Grâce au développement de l'instrumentation dans l'infrarouge, les centres des galaxies peuvent être étudiés dans les moindres détails. Ce n'est que récemment que les disques stellaires nucléaires sont devenus une composante importante du centre des galaxies. Les disques stellaires nucléaires sont des structures stellaires en rotation et aplaties que l'on trouve dans les régions centrales de toutes les galaxies (précoce et tardif), y compris la Voie lactée.

Avec l'avènement des futures installations qui fourniront une richesse de données d'une qualité sans précédent, il est nécessaire de résumer l'état de l'art et de rassembler les réflexions et les découvertes de la communauté sur le sujet dans Astronomy&Astrophysics Annual Review , dans le but d'encourager les progrès futurs. Ce papier de revue est destiné à un large public. Aux experts, il fournit une perspective globale, associant la Voie Lactée et les galaxies extérieures, l'observation et la théorie. Aux débutants, il donne un point de départ et une liste de questions ouvertes clés qui, selon nous, mériteront d'être examinées dans les dix à vingt prochaines années.

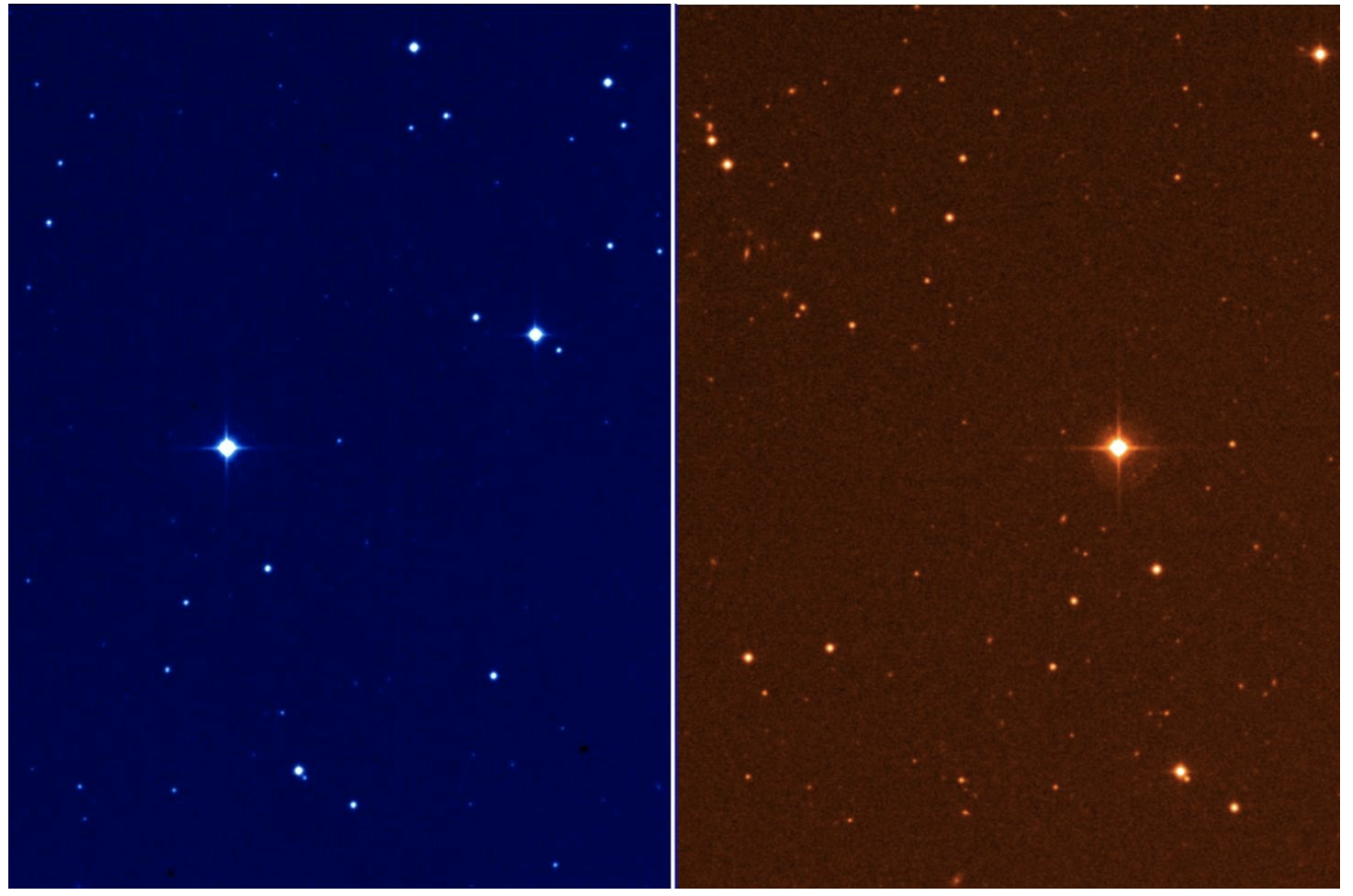

Figure : Les disques stellaires nucléaires peuvent être identifiés dans les galaxies externes à partir de la photométrie (panneaux de gauche et du milieu) ou de la cinématique stellaire (panneau de droite). Le panneau de gauche montre une image S4G 3,6μm de la galaxie barrée NGC 1433. La barre est visible presque horizontalement sur cette image. Le disque nucléaire se détache près du centre (Schultheis, Sormani, Gadotti, ARA&A in press).

Schultheis M., Sormani, M. Gadotti, D., « Nuclear stellar discs », ARA&A » in press.

Les échos du cosmos : 10 ans d’ondes gravitationnelles

- Détails

" Les échos du cosmos : 10 ans d’ondes gravitationnelles "

En septembre 2015, l’humanité a entendu pour la première fois un murmure de l’univers : les ondes gravitationnelles. Ces vibrations de l’espace-temps, issues de la collision de deux trous noirs géants, ont marqué la naissance d’une nouvelle ère en astronomie. Dix ans plus tard, elles continuent de nous révéler l’invisible et d’élargir notre regard sur le cosmos. Venez revivre ce moment fondateur et découvrez comment cette révolution scientifique bouleverse notre manière de comprendre le cosmos.

Conférence grand public

Intervenant.e.s :

- GW150914, description de la découverte – Nelson Christensen (Directeur du laboratoire Artemis à l'Observatoire de la Côte d'Azur)

- Implications scientifiques des observations des ondes gravitationnelles – Marie-Anne Bizouard (Astrophysicienne, chercheuse au CNRS)

- Le détecteur Virgo et son histoire – Catherine Nary Man (Directrice de recherche au CNRS, docteur d’État en sciences physiques)

- LISA, le futur détecteur d’ondes gravitationnelles dans l’espace – Nicoleta Dinu Jaeger (Ingénieur de recherche, responsable du projet LISA au laboratoire ARTEMIS)

Jeudi 9 octobre 2025 - 18h30 à 20h00

L'Artistique

27, boulevard Dubouchage06000 NiceEntrée libre

BENOIT CARRY REÇOIT LA MÉDAILLE EUROPLANET « MILIEU DE CARRIÈRE »

- Détails

Europlanet vient d’annoncer les lauréats de ses toutes premières médailles de carrière, qui distinguent les contributions exceptionnelles des planétologues à différents stades de leur parcours scientifique. Benoit Carry, astronome adjoint au Laboratoire Lagrange de l’Observatoire de la Côte d’Azur (OCA), reçoit la Médaille Europlanet « milieu de carrière » pour ses recherches sur la caractérisation des structures internes et des compositions des astéroïdes et des petits corps planétaires.

Un deuxième tsunami observé par l’altimètre de dernière génération SWOT

- Détails

Le satellite altimétrique SWOT (Surface Water and Ocean Topography), intégré à Cannes au sein de l’entreprise Thalès Alenia Space (figure 1), a entamé sa troisième année d'exploitation avec une moisson de nouvelles découvertes. Deux ans après la première capture en deux dimensions d'un tsunami dans le sud-ouest de l'océan Pacifique (Faugère et al., 2024), les membres d'une équipe scientifique internationale composée de SRP (Universidad de Chile), CNES/CLS, UniCA/Observatoire de la Côte d’Azur/CNRS/IRD/Géoazur, CEA (France) et GNS Science (Nouvelle-Zélande) ont imagé de nouvelles vagues de tsunami dans l'océan Atlantique Sud le 2 mai 2025, en combinant la résolution et la précision sans précédent de l'instrument KaRIn et des simulations de tsunami (voir figures 2 et 3). La mesure de la topographie de la surface de la mer par satellite et la simulation du tsunami à 17:51:29 UTC (voir la vidéo) montrent des formes de vagues et des fronts d'ondes rectilignes de quelques centimètres seulement et d’une incroyable similarité. Ce tsunami a été déclenché environ 5 heures plus tôt au large de la partie la plus méridionale de la Patagonie chilienne par un rare séisme d'une magnitude de moment estimée à Mw7,4. En raison de l'incertitude sur la source, de l'absence de mesures in-situ du niveau de l’océan (assurées dans certaines regions par le système DART) et pour prévenir un impact potentiellement grave sur les populations côtières, le service hydrographique de la marine chilienne a émis un avis d'évacuation dans le sud du Chili et l'Antarctique, puis a annulé l’alerte quelques heures plus tard.

Le séisme a eu lieu à une centaine de kilomètres au sud du mythique Cape Horn, dans le détroit de Drake. Dans cette partie reculée du globe bien connue des navigateurs, les mesures sismologiques et de tsunamis in situ restent extrêmement rares. En analysant le nouveau jeu de données du satellite SWOT, les scientifiques spécialistes des tsunamis espèrent décrypter les processus complexes qui ont déclenché le tsunami. SWOT pourrait même aider à mieux comprendre les particularités tectoniques d'une zone mal connue, située à la jonction de la plaque Antarctique-Scotia et de la zone de fracture de Shackleton.

Références :

Faugère, Y., Roger, J., Delepoulle, A., Dibarboure, G., and Hebert, H.: The 19 May 2023 tsunami near the Loyalty Islands captured by the new SWOT satellite, EGU General Assembly 2024, Vienna, Austria, 14–19 Apr 2024, EGU24-15140, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu24-15140, 2024.

Unsmoothed L3_LR_SSH: "The SWOT L3_LR_SSH product, derived from the L2 SWOT KaRIn low rate ocean data products (NASA/JPL and CNES), is produced and made freely available by AVISO and DUACS teams as part of the DESMOS Science Team project". AVISO/DUACS, 2024. SWOT Level-3 KaRIn Low Rate SSH Unsmoothed (v2.0.1) [Data set]. CNES. https://doi.org/10.24400/527896/A01-2024.003

Contact : Lucie Rolland (UniCA/Observatoire de la Côte d'Azur /CNRS/IRD/Géoazur)

Space4Ocean : un alliance internationale signée à l’Observatoire de la Côte d’Azur

- Détails

Space4Ocean : une alliance internationale signée à l’Observatoire de la Côte d’Azur

Lundi 9 juin, dans le cadre du sommet des Nations Unies sur les océans (UNOC), l’Observatoire de la Côte d’Azur a accueilli l’ensemble des membres de l’alliance Space4Ocean. Cette initiative internationale, portée par le CNES et le Bureau des affaires spatiales de l’ONU, vise à rapprocher les univers du spatial et du maritime afin de mieux protéger les mers et les littoraux.

Space4Ocean repose sur une idée simple : unir les forces du spatial et des sciences marines pour mieux comprendre et préserver les océans. L’Alliance s’appuie sur la science, en combinant données satellitaires, mesures sur le terrain et modèles numériques avancés, pour répondre aux grands défis des océans et des zones côtières.

Ce partenariat international s’inscrit pleinement dans les objectifs mondiaux de développement durable, notamment l’ODD 14 dédié à la vie aquatique, et sera officiellement lancé lors de la 3e Conférence des Nations Unies sur les océans (UNOC3).

La Grande Coupole de l’Observatoire a été le théâtre d’échanges entre responsables politiques, scientifiques et personnalités engagées. La cérémonie a notamment réuni le ministre français chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recharche, Philippe Baptiste, la ministre monégasque des Affaires étrangères Isabelle Berro-Amadeï, Aarti Holla-Maini, directrice du Bureau des affaires spatiales de l’ONU, ainsi que le maire de Nice, Christian Estrosi.

Lors de la conférence « Voir l’océan d’en haut et d’en bas », Thomas Pesquet, astronaute de l’Agence spatiale européenne, et Gaëlle Giesen, physicienne et plongeuse détentrice du record mondial de plongée en eaux profondes, ont partagé leurs visions complémentaires, incarnant l’esprit de Space4Ocean. Selma Cherchali, responsable du programme d’observation de la Terre au CNES, est ensuite intervenue pour détailler les ambitions concrètes de la coalition.

Pour sceller cette alliance, la déclaration Space4Ocean a été signée par les membres fondateurs — agences spatiales, organisations internationales et institutions scientifiques — réaffirmant ainsi leur engagement en faveur d’une coopération internationale renforcée.

La journée s’est conclue par les discours de clôture, notamment de Marianne Sivertsen Naess, ministre norvégienne des Pêches, et de Lionel Suchet, directeur général délégué du CNES, avant un cocktail et un moment convivial sur la terrasse panoramique de l’Observatoire, où tous ont admiré le coucher de soleil, symbole d’un nouvel horizon pour la protection des océans.

Une nouvelle planète repérée autour d'une étoile proche : l’Observatoire de la Côte d’Azur contribue à l’étude d’un système potentiellement multiple

- Détails

Une nouvelle planète repérée autour d'une étoile proche : l’Observatoire de la Côte d’Azur contribue à l’étude d’un système potentiellement multiple

Une équipe internationale de scientifiques vient de détecter une exoplanète en orbite autour de l’étoile DS Leo, située à seulement 40 années-lumière du Soleil dans la constellation du Lion. Cette découverte, rendue possible grâce à des instruments de pointe tels que SPIRou (Canada-France-Hawai’i Telescope) et SOPHIE (Observatoire de Haute-Provence), révèle l’existence d’une planète nommée DS Leo b, d’une masse dix fois supérieure à celle de la Terre et en orbite en seulement six jours.

Le système de DS Leo, composé d’une étoile jeune et active — une naine rouge d’environ 500 millions d’années — intrigue particulièrement les chercheurs : au-delà de DS Leo b, deux autres planètes pourraient également être présentes, rendant le système compact et potentiellement en résonance orbitale. Leur existence devra être confirmée par de futures observations.

Parmi les scientifiques impliqués dans cette étude, Antoine Petit, chercheur au Laboratoire Lagrange de l’Observatoire de la Côte d’Azur (Université Côte d'Azur, CNRS), a joué un rôle important dans l’analyse dynamique du système. Il a apporté des contraintes sur les caractéristiques orbitales des planètes candidates, en particulier sur leurs excentricités. Ces travaux suggèrent que, si le système s’avère effectivement multiple, les planètes évolueraient probablement sur des orbites quasi-circulaires, une configuration relativement stable et commune aux systèmes compacts.

« Apporter des contraintes dynamiques sur ces exoplanètes permet décrire plus précisément l'architecture du système qu'avec les observations seules. Si les planètes candidates sont confirmées, la configuration résonnante du système est particulièrement intéressante car elle nous renseigne directement sur l'histoire de la formation du système.», explique Antoine Petit.

La découverte de DS Leo b illustre les progrès récents dans la détection des exoplanètes autour d’étoiles actives, longtemps considérées comme difficiles à étudier. Grâce à l’observation dans l’infrarouge avec SPIRou, couplée aux mesures optiques de SOPHIE, les chercheurs surmontent les perturbations causées par l’activité magnétique de ces étoiles.Cette avancée démontre une fois de plus l’importance de l’approche interdisciplinaire, où l’observation, l’instrumentation de pointe et les analyses théoriques se complètent pour repousser les frontières de notre connaissance des mondes extrasolaires.

- exoALMA : une plongée sans précédent dans la naissance des planètes, avec la participation des chercheurs de l’Observatoire de la Côte d’Azur

- Les chercheurs de l’Observatoire de la Côte d’Azur réunis à l’occasion de la passivation du satellite Gaia

- Un astéroïde rebaptisé en hommage à la capitale azuréenne

- L'essentiel sur l'alignement planétaire de janvier 2025